數位果子 BLOG

本站是數位果子的部落格網站。

隨著科技和人工智慧的發展,年輕世代遭遇「自然缺乏症」的威脅,專家推崇戶外教育作為解方。長時間沉迷虛擬世界會導致學子忽視真實環境,而戶外教育可重建土地與生命的價值。

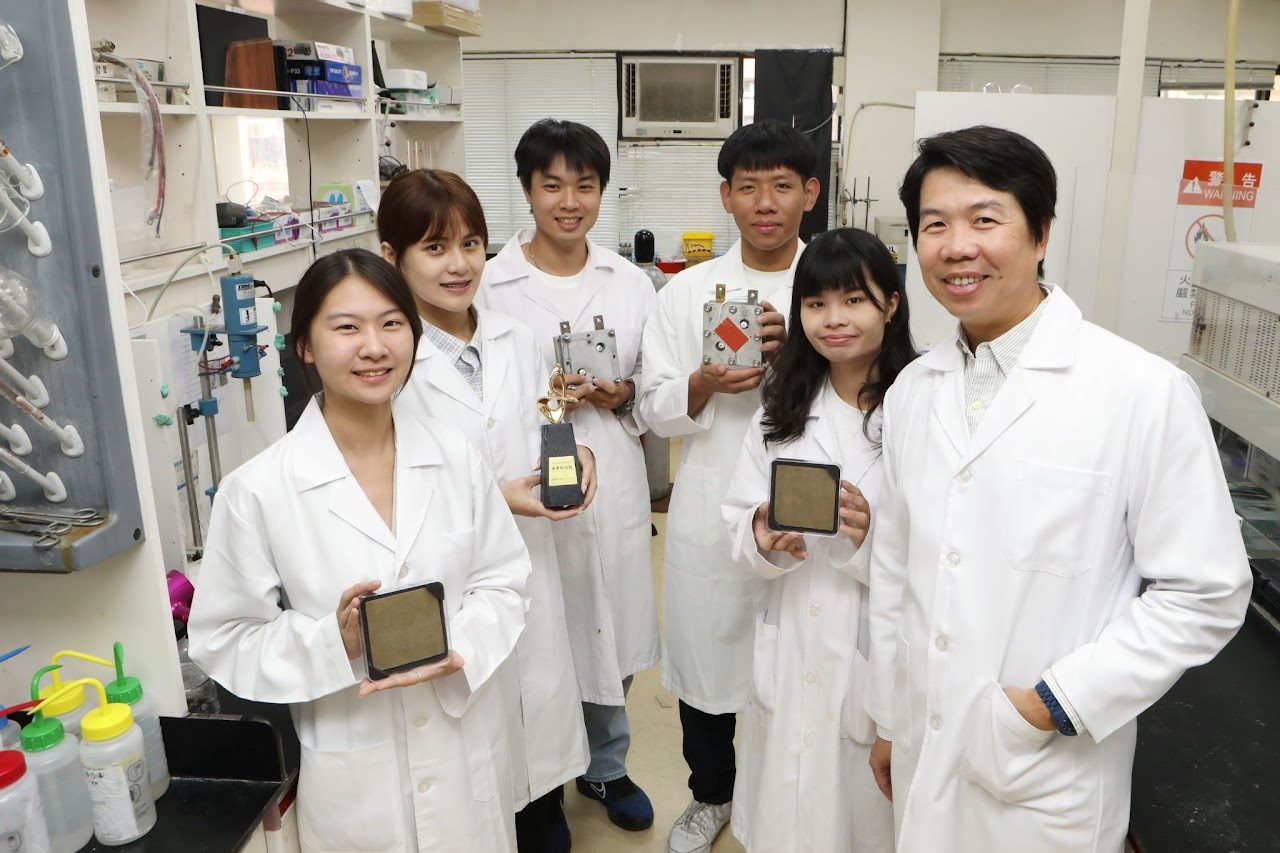

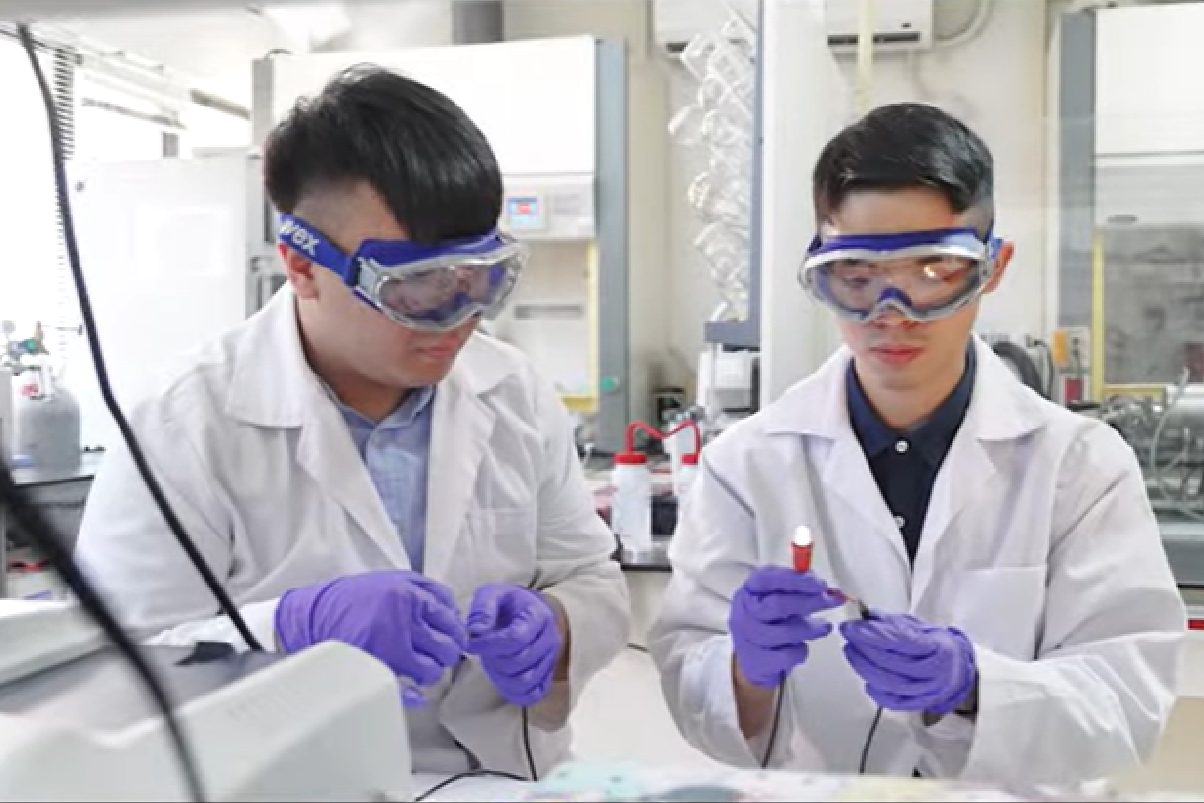

🚀 想親手體驗「氫能產製」嗎?

2025/9 高雄【國立中山大學】推出《氫能減碳實作人才培訓課》,兩天帶你從理論到實驗,實際操作 AEM 水電解槽,學會如何把水轉化為氫能!

🌍 限額 8 人小班制,想投入綠能產業、成為搶手人才,就靠這一課!

根據多位教育專家的觀察,隨著智慧型裝置普及,學生與自然的接觸時間銳減,形成了被稱為「自然缺乏症」的現象,導致身心健康問題。

現象 | 常見表現 |

|---|---|

失去真實互動能力 | 對現實人際交流、土地環境欠缺熱忱 |

感知自然美感變弱 | 無法體會山川河流、動植物的動人之處 |

生命敬意降低 | 遇事情冷漠,對土地、生命缺乏感恩和尊重 |

心理/生理健康風險上升 | 注意力不集中、情感淡漠、肥胖及視力下降等 |

林從一院長曾表示科技雖便利,但真實生活的感動無可替代。嘉義大學青年學生參與農事、牛隻飼養,顯示土地的力量,是對抗自然缺乏症的證明。

線上學習成為潮流,教師與家長面臨安排戶外教育的困難,但強調虛擬世界發展下,青少年更需戶外活動來培養感恩與人際溫度。

戶外教育不僅是自然知識的實踐,也是心靈價值的重建。專家認為,戶外教學有助青年認識土地珍貴。

教育形式 | 主要內容 | 核心效益 |

|---|---|---|

室內教學 | 講授、書本、數位教材 | 理論知識、基本素養 |

戶外教育 | 踏查、實作、情境學習 | 感知大自然、團隊協作、創新思維 |

教育部國教署透過資源平台升級,結合AI與沈浸地圖,輕鬆規劃全台戶外教學場域與路線。這有助擴大學習選擇和學生實境體驗。

萬大發電廠首度納入教學體系,設計「生態大冒險」課程,體驗能源與保育共融。其他學校也合作開發多樣主題教學。

回饋顯示,戶外教育學生的互動能力和關心社會、環境議題的主動性提高。實作基地實驗也大幅提升問題解決能力。

面對自然缺乏症,家長老師可從小事做起:

善用資源做法 | 說明 |

|---|---|

教師專業成長社群 | 參加戶外教育專業研習 |

平台與路線資料庫 | 尋找合適課程主題地點 |

結合地方社區合作 | 探索社會連結 |

實施安全風險檢核 | 規劃檢查、落實戶外活動的安全機制 |

青年可主動規劃戶外探索,參與志工活動,記錄自然觀察心得。

問題 | 是 | 否 |

|---|---|---|

最近一個月有沒有進入過山林/農場? | ||

多久沒有戶外活動? | ||

是否主動觀察自然變化? | ||

與手機網路時間是否高於戶外? | ||

有機會參與環保、志工服務? |

超過2項「是」者,建議立即調整生活!

教育部計畫多活動以促進戶外教育,創造「戶外教育生態圈」,望全體響應。

在科技時代,走向戶外,接觸真實是珍貴禮物。攜手回歸自然,始為真正的生命教育轉化運動。